「リコーダーの指が押さえられない…。どうやったら押さえられるようになるのかな。」

このような悩みにお答えします。

リコーダーの指をおさえるのって、意外と難しいですよね。

私も自分の子どもにリコーダーを教えることがあるのですが、指を押さえるのにかなり苦労しています。

そこでリコーダーの指を押さえられない原因と対策方法を写真付きでご紹介します!

- リコーダーの持ち方が間違っている

- 対策:リコーダーを正しく持つ

- 対策:指かけを装着して持ちやすくする

- トーンホールの位置を体で覚えられていない

- 対策:確実に出せる音を増やしていく

- 対策:何度も繰り返し練習する

- リコーダーに対して手が小さい

- 対策:指の力を抜いて指を動きやすくする

- 対策:小さいリコーダーを使う

- 対策:手が大きくなるまで待つ

- 足部管の向きがよくない

- 対策:足部管の向きを調整する

思い当たる原因の対策をしてみて下さいね。

リコーダーの持ち方が間違っている

リコーダーの指が押さえられない原因1つ目は、リコーダーの持ち方が間違っていることです。

間違った持ち方をすると、リコーダー歴27年の私でもまともに指を押さえられません。

対策:リコーダーを正しく持つ

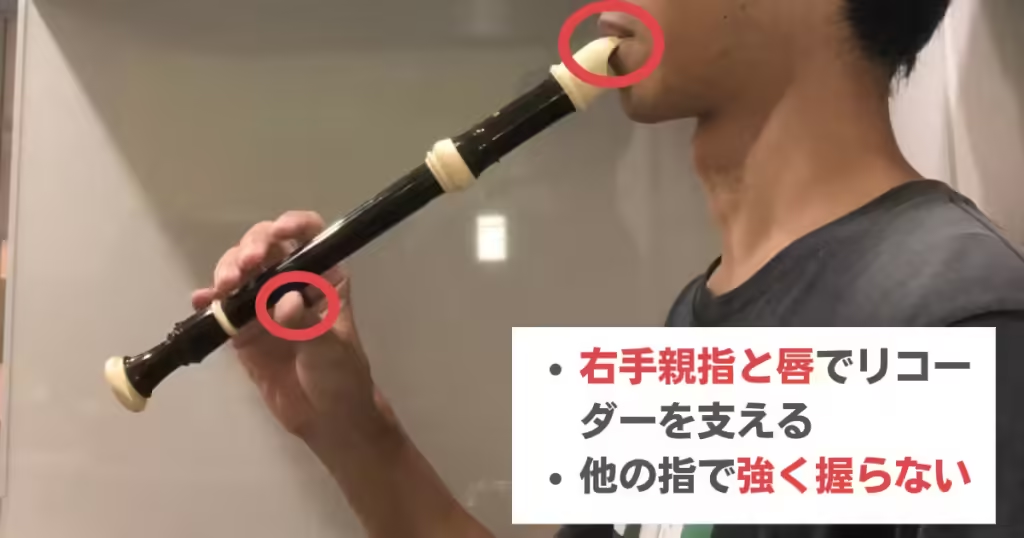

下の画像を参考に、リコーダーを正しく持つようにしましょう。

- 右手が下・左手が上

- 右手親指でリコーダーを支える

- 左手小指は押さえない

ちなみに、右利きや左利きは関係ありません。利き手に関わらず、上記の持ち方で大丈夫ですよ。

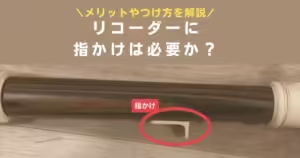

対策:指かけを装着して持ちやすくする

もしリコーダーが持ちにくい場合は、指かけを付けると持ちやすくなりますよ。

指かけをつけると、右手親指と口の2点でリコーダーを支える感覚がつかみやすくなるので、リコーダーを上手に持てるようになります。

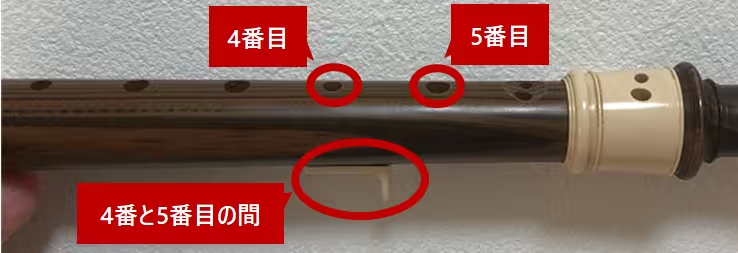

私はヤマハの指かけを、上から4番目と5番目のトーンホールの間につけています(取れないようにアロンアルファで接着(笑))。

リコーダーを上手く持てなかったり、持つときに力んでしまいがちな方は、指かけをつけてみてくださいね。

トーンホールの位置を体で覚えていない

リコーダーの指が押さえられない原因の2つ目は、トーンホールの位置を体で覚えていないことです。

リコーダーの運指は運指表を見ればわかりますが、頭で分かっても体が動くとは限りません。

自分では正しい指づかいをしているつもりでも、正確に押さえられていないことが、実はよくあるんです。

- トーンホールでないところを押さえていたり

- わずかに隙間ができていたり

実際、私の子ども(6歳)はそんな感じで、指づかいを教えてもズレたところを押さえていました。

そんなときに役立つ練習方法は2つあります。

- 確実に出せる音を増やしていく

- 何度も繰り返し練習をする

これらを意識することで、トーンホールの位置を体で覚えて、自然に指が押さえられるようになってきますよ。

対策:確実に出せる音を増やしていく

指づかいが簡単な音から、確実に出せる音を増やしていきましょう。

- 一番簡単な指<レ>を出せるようになる

- 真ん中のドの音を出せるようになる

- 真ん中のドから順番に下の音を出せるようになる

- サミングした高い音にも挑戦する

簡単な運指から徐々にステップアップしていくことで、確実に指を押さえられるようになってきますよ。

一番簡単な指<レ>を出せるようになる

一番簡単な指づかいで出せる音は、真ん中のドの1つ上の音のレですね。

左手の中指だけしか押さえなくてよいので、正しいリコーダーの持ち方ができていれば、比較的簡単なのではないでしょうか。

- トーンホールを左手中指でピッタリ塞ぐ

- 左手中指以外の指が他のトーンホールに被らないようにする

しっかりポイントを意識して、確実にレの音を出せるようになりましょう!

真ん中のドの音を出せるようになる

レを出せるようになったら、次は真ん中のドを出せるようになりましょう。

レを吹いたまま、左手の親指のサムホールを塞ぐと、真ん中のドの音が出ますよ。

真ん中のドから順番に下の音を出せるようになる

真ん中のドを出せるようになったら、シの音。

その次は「ラ→ソ→ファ→ミ→レ→ド」というように、どんどん下の音を出せるようになっていきましょう。

下に行くほど、押さえる指が多くなってきて難しくなってきますので、いきなり全部できなくても大丈夫です。

急がず焦らず、確実に出せる音を少しずつ増やしていきましょう。

機械的に練習してもすぐに飽きてしまうので、簡単な曲を吹いて指の練習をするのがおすすめです。

小学校のリコーダーの授業で演奏する「パフ」は、この練習にピッタリで、楽しみながら指を押さえられるようになりますよ。

もし難しい場合は、ふえピタという「運指補助ツール」を使うことで、指を押さえやすくなりますよ。

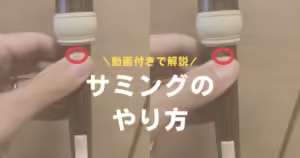

サミングした高い音にも挑戦する

低い音でトーンホールを確実に塞げるようになったら、高い音にも挑戦してみましょう。

高い音はサミング(親指ずらし)を使うので少し難しいですが、トーンホールの位置を体で覚えていれば、習得しやすくなりますよ。

ここまでできれば、様々な曲を演奏できるようになるので、リコーダーが楽しくて仕方なくなること間違いなしです!

対策:何度も繰り返し練習する

確実に出せる音を増やしていく練習をしても、すぐには正確に指をおさえられるようにはならないと思います。

ですので、何度も繰り返し練習しましょう。

とはいっても、苦手な指づかいばかりを練習するのは、けっこうしんどいですよね。

そういうときは、自分が得意な指で好きな曲ばかり吹いていても大丈夫です。

得意な指を上手にできるようになることで、苦手な指も押さえやすくなってきますので、楽しむことを優先しましょう。

リコーダーに対して手が小さい

リコーダーの指が押さえられない原因の3つ目は、リコーダーに対して手が小さいことです。

手が小さい人ほど、トーンホールを押さえるために指を開かなくてはならなくなるので、どうしても指を押さえるのが難しくなりますよね。

手が小さい方に有効な対策は、次の3つの方法があります。

- 指の力を抜いて指を動きやすくする

- 小さいリコーダーを使う

- 手が大きくなるまで待つ

指の力を抜いて指を動きやすくすることが基本ですが、「どうやっても指が届かない…」というような場合は、②③の方法を検討しましょう。

対策:指の力を抜いて指を動きやすくする

手が小さくて指がトーンホールに届かない場合は、指の力を抜いて指を動きやすくすることを意識しましょう。

- リコーダーを強く握らない

- 効率的な演奏方法を身につける

- リコーダーの運指に慣れる

リコーダーを強く握らない

リコーダー初心者の方は、楽器を強く握ってしまう人が多いです。

強く握ってしまうと、指が動きにくくなるだけでなく、指や楽器を痛めかねません。

トーンホールに指を乗せるようなイメージで、必要最小限の力でリコーダを持つようにしましょう。

効率的な演奏方法を身につける

効率的な演奏方法を身につけることで、体の力を自然に抜くことができます。

このような基本的な動作を見直すことで、指の自由がきくようになり、手が小さくても指が押さえやすくなりますよ。

運指に慣れる

リコーダーの運指に慣れるほど、無駄な力が抜けて指を押さえやすくなります。

ですので、手が小さくて指が押さえられなくても悲観せずに、リコーダーを練習しましょう。

楽しく練習していたら、運指に慣れてきて指が押さえられるようになりますよ。

対策:小さいリコーダーを使う

リコーダーは音域によって楽器の大きさが異なります。

手が小さくてどうやっても指が届かない場合は、ワンサイズ小さいリコーダーにすることで、指が届くかもしれませんよ。

- テナーが届かないならアルト

- アルトが届かないならソプラノ

- ソプラノが届かないならソプラニーノ

ただ、ソプラニーノは演奏がやや難しいので、手が小さい初心者の方はソプラノで練習するのがおすすめですよ。

初心者にはアルトリコーダーがおすすめではないの?

よく「リコーダー初心者にはアルトがおすすめ」と見ますが、「手が小さい人には難しいのでは…」と思います。

アルトって私の手の大きさ(ピアノのドからミまで軽く届く)でもソプラノより吹きにいので、手が小さい人にはおすすめできません。

うちの妻はアルトの右手小指は指が届きませんし…。

対策:手が大きくなるのを待つ

子ども限定の方法ですが、手が大きくなるのを待つのも有効です。

手が大きくなれば自然に指が押さえられるようになるので、できる範囲でリコーダーを楽しみつつ気長に待ちましょう。

楽しんでリコーダーを吹いていたら、そのうち指が届くようになりますよ。

足部管の向きが合っていない

リコーダーの指が押さえられない原因の4つめは、足部管の向きが合っていないことです。

低いドやバロック式のファなど、一番下のトーンホールを押さえる音は、足部管の向きが合っていないと押さえるのが難しくなります。

対策:足部管を回して調整しよう

足部管を少しずつ回しながら、指が届きやすい位置を探しましょう。

足部管が回らないリコーダーもあります。その場合は、自分が慣れるかリコーダーを買い替えましょう。

まとめ

リコーダーの指が押さえられないときの原因と対策方法をご紹介しました。

- リコーダーの持ち方が間違っている

- 対策:リコーダーを正しく持つ

- 対策:指かけを装着して持ちやすくする

- トーンホールの位置を体で覚えられていない

- 対策:確実に出せる音を増やしていく

- 対策:何度も繰り返し練習する

- リコーダーに対して手が小さい

- 対策:指の力を抜いて指を動きやすくする

- 対策:小さいリコーダーを使う

- 対策:手が大きくなるまで待つ

- 足部管の向きがよくない

- 対策:足部管の向きを調整する

これらの練習をすることで指が押さえられるようになってきますので、ぜひ試してみて下さいね。

難しい場合は、補助ツールも活用しましょう。