「リコーダーていつからあるの?リコーダーの歴史を知りたい」

このような疑問にお答えします。

リコーダーは「小学校の音楽の授業で演奏する」馴染みのある楽器ですが、その歴史を知らない方も多いのではないでしょうか。

私は知りませんでした(笑)。

そこで調べてみたのですが、思っていたよりも起源が古く、山あり谷ありの歴史を経て今に至っていることを知れました。

別に歴史を知らなくてもリコーダーは吹けますが、趣味としての奥深さが増しますので、ぜひ見てみてくださいね。

リコーダーの起源

リコーダーは中世ヨーロッパで誕生しました。

でも、リコーダー誕生以前から、笛のような管楽器は世界各地に存在していたそうです。

笛のような管楽器は世界各地に存在

リコーダーの祖先に当たる“笛のような管楽器”は、紀元前から存在していたことが分かっています。

- 地域

- 世界各地

- 素材

- 木、竹、石、骨、土など

木や竹だけでなく、石や骨で笛が作られていたのは驚きですね。

日本では、縄文時代には石笛や土の笛があったそうですよ。

リコーダーは中世ヨーロッパで誕生

現代のリコーダーに似た楽器が登場したのは中世ヨーロッパです。

この時期にリコーダーの形や音色が少しずつ発展していき、現在のようなリコーダーになりました。

リコーダーはどのように発展したのか

リコーダーは次のように発展していきました。

- ルネサンス時代

- 15〜16世紀

- アンサンブルを中心に演奏される

- 現在とは違う設計の円筒型リコーダー

- バロック時代

- 17〜18世紀

- リコーダー最盛期

- 現代のような円錐型リコーダーが誕生

- 古典派〜ロマン派時代

- 18世紀後半〜19世紀

- リコーダー衰退期

- 近代・現代

- 19世紀末〜

- 古楽器復興運動

- ジャーマン式リコーダーの登場

以下、時期ごとに見ていきましょう。

ルネサンス時代

15世紀から16世紀のルネサンス時代、リコーダーは様々な大きさで作られ、主にアンサンブルで使用されるようになりました。

- ホウル コンソート(リコーダーアンサンブル)

- ブロークン コンソート(他楽器とのアンサンブル)

リコーダーアンサンブルもされていたようで、大小様々な大きさの楽器が使われていたようです。

- 様々な大きさのリコーダーが使われていた

- 小さいもの:14cm

- 大きいもの:2m

- 楽器の構造が現代のものと異なっていた

- 現代:円錐型の内径

- ルネサンス:円筒型の内径

- 円筒型内径リコーダーの音色

- 幅の広い刺激の少ない音色

楽器の構造も現代の一般的なリコーダーとは異なり、円筒型の内径でした。

円筒型の内径のリコーダーは、ルネサンスリコーダーとして今でも作られていますよ。

「笛!」て感じの見た目でかっこいいですね。

値段的に手が出ませんが…笑。試奏できる機会があれば吹いてみたいです。

バロック時代

17世紀から18世紀のバロック時代はリコーダーの最盛期で、現代のようなリコーダーが誕生します。

- 円錐型リコーダーの誕生

- 煌びやかな音色

- 音域の拡大

- 表現の幅が広がる

- 多くの作曲家がリコーダーの曲を作曲

- テレマン、バッハ、ヘンデルなど

現代と同じ円錐型のリコーダーが作られ、音域も広がり、表現力豊かな演奏が可能になりました。

多くの作曲家たちがリコーダーのための音楽作品を数多く作り、非常に人気を博し“リコーダーの最盛期”と呼べるでしょう。

私が大好きなテレマンやバッハも、リコーダーの曲を作曲していました。

古典派からロマン派の時代

18世紀後半から19世紀の古典派からロマン派の時代にかけて、リコーダーは徐々に姿を消していきます。

- オーケストラの発達

- リコーダーでは音量不足

- フルートの台頭

- 音量・音域ともにリコーダーに優位

- 表現もつけやすい

- フルートの方がオーケストラに適切

- リコーダーの曲が作られなくなる

オーケストラ音楽が隆盛を迎え、リコーダーに代わって音量の大きなフルートが主流となりました。

リコーダーは徐々に忘れられていき、演奏される機会も少なくなってしまいます。

19世紀末からの復興期

古典派からロマン派で、表舞台から姿を消してしまったリコーダーですが、19世紀末から存在感を高めていきます。

- 古楽器復興運動で蘇る

- 19世紀末〜

- ルネサンスやバロック時代の楽器の復元・演奏の再現

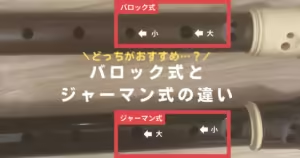

- ジャーマン式リコーダーが開発される

- ドイツのペーター・ハルランが開発

- ハ長調の演奏が容易

- 教育楽器として普及していく

- 子どもでも演奏しやすく安価なジャーマン式リコーダーは教育楽器に最適

- ドイツで教育に使われ始める

19世紀末の古楽器の復興運動の中でリコーダーも再評価され、再び演奏されるようになりました。

さらに、ジャーマン式リコーダーの登場により、教育楽器として多くの学校で使用されるようになります。

我々が今リコーダーを楽しむことができるのも、古楽器復興運動とジャーマン式リコーダーの登場のおかげだったんですね。

まとめ

リコーダーの歴史をご紹介しました。

- ルネサンス時代

- 15〜16世紀

- アンサンブルを中心に演奏される

- 現在とは違う設計の円筒型リコーダー

- バロック時代

- 17〜18世紀

- リコーダー最盛期

- 現代のような円錐型リコーダーが誕生

- 古典派〜ロマン派時代

- 18世紀後半〜19世紀

- リコーダー衰退期

- 近代・現代

- 19世紀末〜

- 古楽器復興運動

- ジャーマン式リコーダーの登場

まさか小学校で習ったおもちゃのような楽器にこれほどの歴史があったとは…

リコーダーを発展させ現代まで受け継いで下さった先人の方々に感謝しつつ、これからもリコーダーを楽しんでいきましょう。