「リコーダーってどういう構造になっているんだろう?」

このような疑問にお答えします。

リコーダーは多くの人が触れたことのある楽器ですが、その構造を知らない方は多いのではないでしょうか。

私も30年近くリコーダーを吹いてきましたが、よく知りませんでした(笑)。

調べてみると、リコーダーは「シンプルで洗練された精密な設計」によって作られている、ということが分かりました。

- 各パーツの役割

- 頭部管:音を作る役割

- 中部管:音程を変える役割

- 足部管:音の安定感を高める役割

- 管の構造

- 円錐形(先細り)

- 長さで音程が変わる

理科の知識や経験から原理はなんとなく分かりますが、不器用でおおざっぱな私には絶対作れません(笑)。

以降でリコーダーの構造について、具体的にご紹介していきますね。

リコーダー各部の構造

リコーダーは、大きく分けて3つのパーツから構成されています。

- 頭部管

- 音を作る役割

- 中部管

- 音程を変える役割

- 足部管

- 音程を変える役割

- 音の安定感を高める役割

それぞれのパーツに異なる役割があるんですね。

これらのパーツが連携することで音を出し、音色を調整する仕組みになっています。

頭部管:音を作る役割

リコーダーの音が生みだされる部分は、頭部管です。

頭部管の構造が、リコーダーに吹き込んだ息を音に変換してくれているのです。

- 唄口(うたぐち)

- 息を吹き込む部分で、ウィンドウェイに息を導く入口

- 唄口の形状やサイズが、音の出しやすさや音色に影響

- ウィンドウェイ

- 唄口から続く狭い空気の通り道で、息の流れを調整

- アーチ型・ストレート型の2つの形状がある

- 窓

- ウィンドウェイとラビュームの間の空間

- ラビューム

- ウィンドウェイから出た空気が当たる「刃」のような部分

- 空気の振動(リコーダーの音)を作り出す

ですので、頭部管だけで吹いてもちゃんと音が出ますし、窓の部分を手で塞いでから吹くと音が出ません(笑)。

まとめると、次のような感じですね。

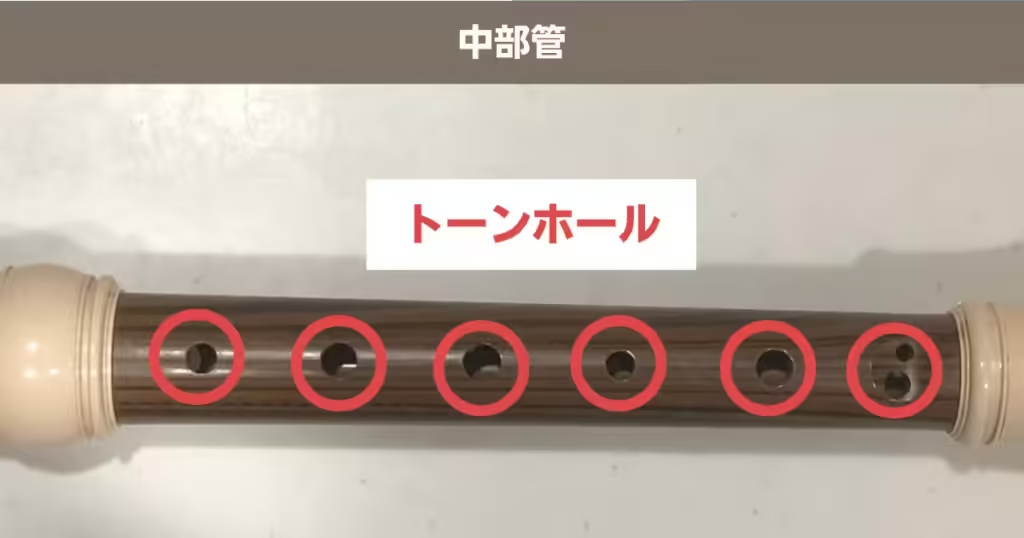

中部管:音程を変える役割

リコーダーの中部間は、音程を変える役割をしています。

中部間には複数の穴(トーンホールとサムホール)が開いており、これらを指で押さえることによって音程を変えることができます。

- リコーダーに空いている穴

- リコーダー内部の「空気の流れる長さ」を変えて音程が変わる

- 完全に塞ぐ・半分だけ塞ぐといった指の使い方で、様々な音程を作り出す

トーンホールは、穴の大きさや配置によって音程が変わってしまうシビアなものだそうです。

私のリコーダーは、サムホールがけっこう削れちゃっているのですが、「このままで大丈夫か」と心配になりました。。

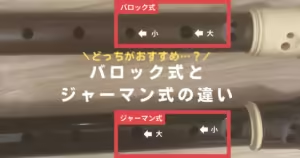

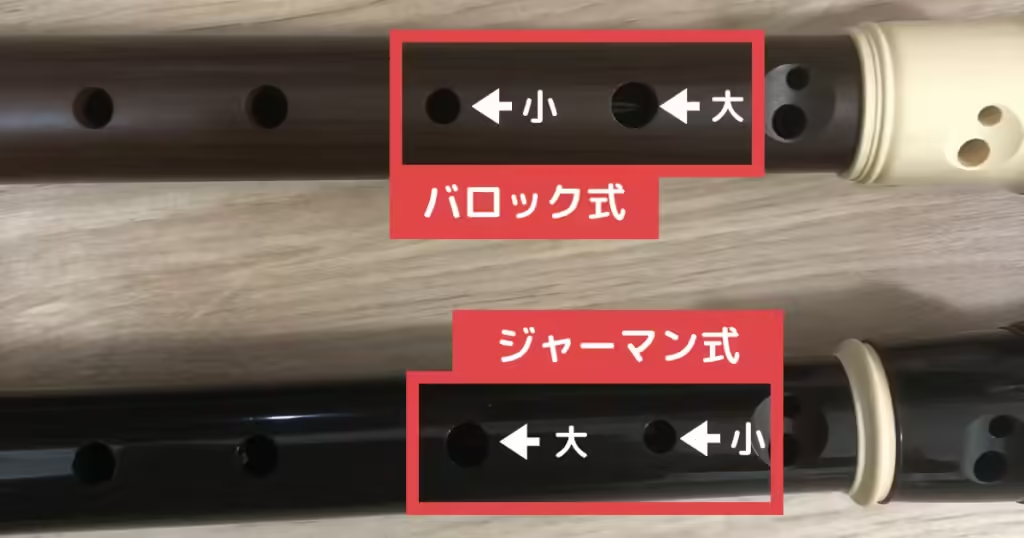

また、ソプラノリコーダーの場合は、バロック式とジャーマン式の2つの運指方式があります。

- バロック式

- 趣味でリコーダーをする人がよく使っている

- 全ての種類のリコーダーで使われている運指方式

- ファの運指が難しい

- ジャーマン式

- 小学校のソプラノリコーダー

- ソプラノだけで採用される運指方式

- ファ#の運指が難しい

バロック式とジャーマン式では、以下の画像の通り中部管のトーンホールの大きさが異なっています。

このトーンホールの大きさの違いにより、運指が異なっているんですね。。

小学校の授業で使うソプラノリコーダーはジャーマン式のものですが、大人が趣味で使う場合はバロック式の方がおすすめです。

足部管:音の安定感を高める役割

リコーダーの足部管には、大きく2つの役割があります。

- 最低音(ソプラノリコーダーの低いド)を出す

- 音の安定感を高める

足部管はリコーダー全体の音の響きを整える要素で、特に低音を美しく響かせるための重要なパーツです。

リコーダーの管の構造

リコーダーを1本の管のように見ると、次のような構造になっています。

- 管は円錐状(先細り)になっている

- 管の長さによって音程が変わる

管は円錐状(先細り)になっている

リコーダーの内径は円錐状になっていて、下に向かって徐々に狭くなっています。

このような設計(テーパー)には、次のようなメリットがあります。

- 低音から高音までスムーズに演奏できる

- シャープで力強い音が出せる

私はなんとなく、「同じ太さの内径なんじゃないか」と思っていたのですが、頭部管を外してのぞき込んでみたら、確かに先の方が細くなっていました。

30年近くリコーダーをしてたのに気づかず、はずかしい(笑)。

ルネサンスリコーダーは、今も作られていますよ。

管の長さによって音程が変わる

リコーダーは、管の長さによって音程が変わります。

- 管が長くなる→音が低くなる

- 管が短くなる→音が高くなる

管の長さによって音が変わるのは、弦楽器などでも同じなので分かりやすいですね。

ちなみに、管の長さによって音が変わるのは、他の管楽器でも同じです。

トランペットなどの金管楽器は、押さえる指によって空気が流れる管が変わるので、音程が変わるんですよ(これと倍音列を理解すれば、金管楽器の指使いは簡単に覚えられます)。

まとめ

リコーダーの構造についてご紹介しました。

- 各パーツの役割

- 頭部管:音を作る役割

- 中部管:音程を変える役割

- 足部管:音の安定感を高める役割

- 管の構造

- 円錐形(先細り)

- 長さで音程が変わる

シンプルながら精密に作られているので、私たちはリコーダーの演奏を快適に楽しむことができるんですね。

リコーダーの設計・開発・作成などされてきた方々に感謝しつつ、リコーダーを楽しんでいきましょう。

樹脂製リコーダーは適切なお手入れをすれば半永久的に使えますよ。