「アルトリコーダーのシの音ってどうやって出すの?」

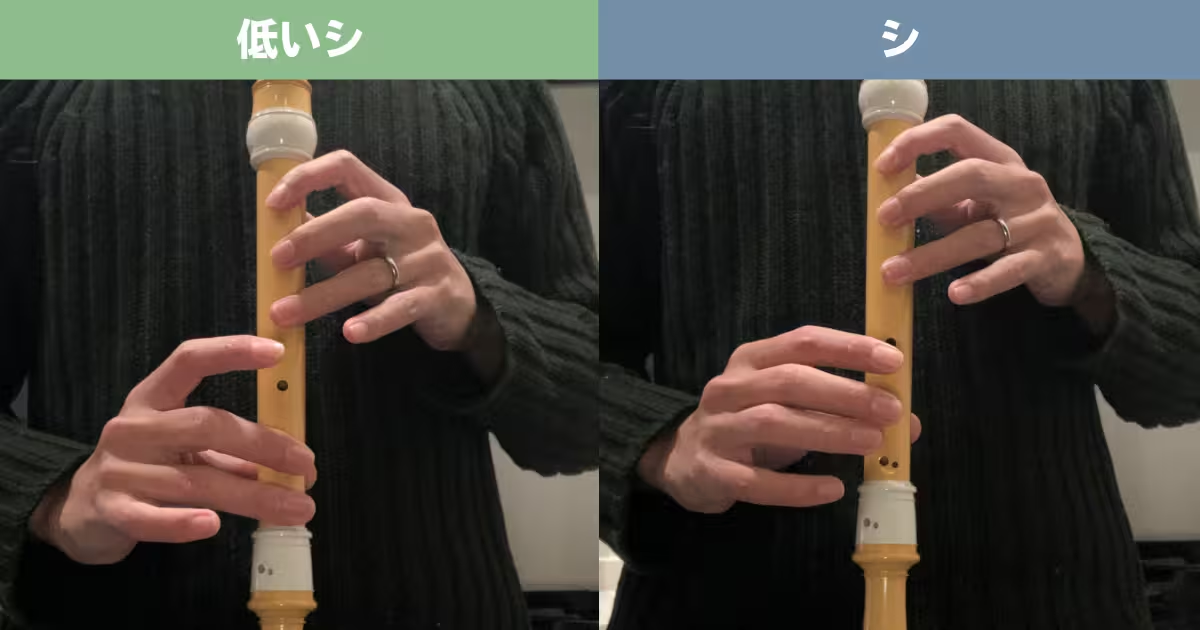

アルトリコーダーのシの出し方は、以下の画像の通りです。

左手の全ての指、右手の中指・薬指を押さえねばならないので、けっこう難しいですね。

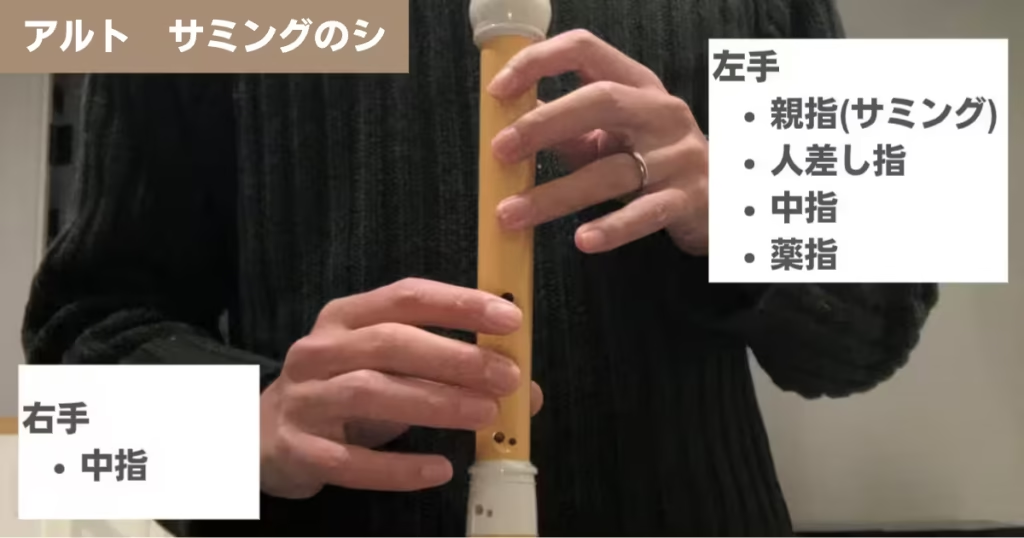

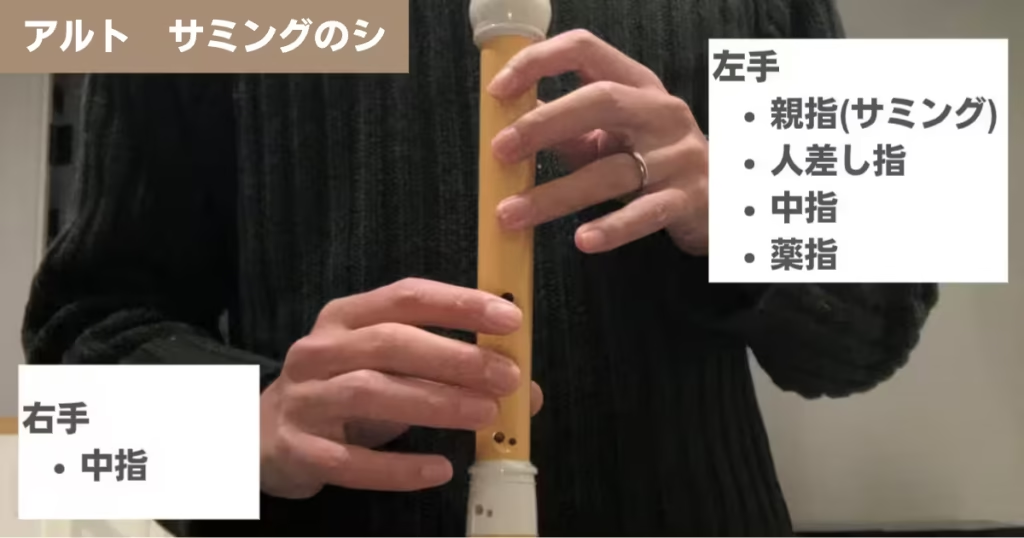

ちなみに、サミングのシ(高いシ)は、以下の通りです。

右手が中指だけになって簡単になりますが、左手は親指はサミングなので、苦手な方もおられるかもしれませんね。

アルトリコーダーのシは、私も中学生のときに戸惑った記憶がありますので、詳しくご説明します。

シの指使い

アルトリコーダーのシの指づかいは、音域によって異なります。

それぞれご説明しますね。

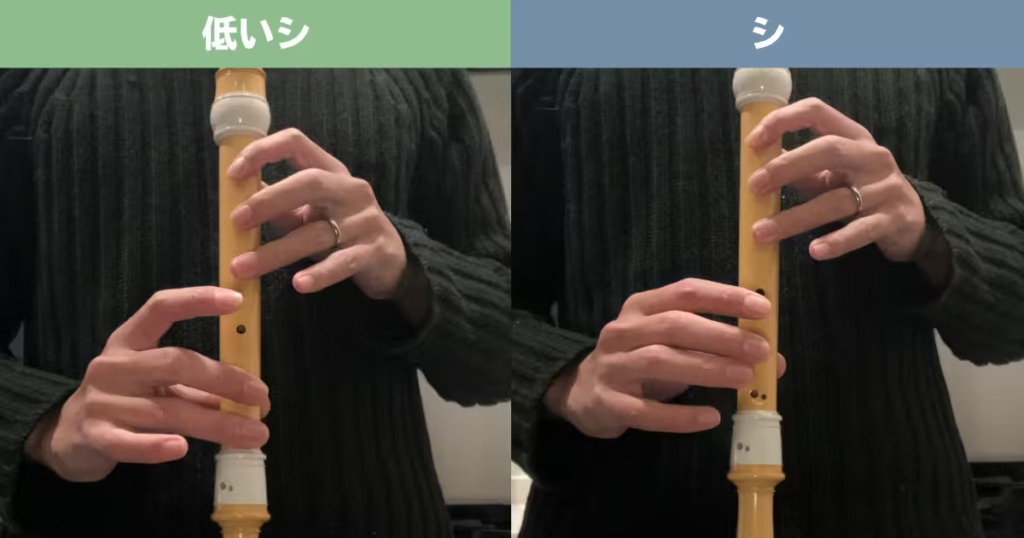

低いシの指使い

低いシの指づかいは、以下の画像の通りです。

- 左手:親指、人差し指、中指、薬指

- 右手:中指、薬指

押さえる指が多くて大変ですね。

高いシの指使い

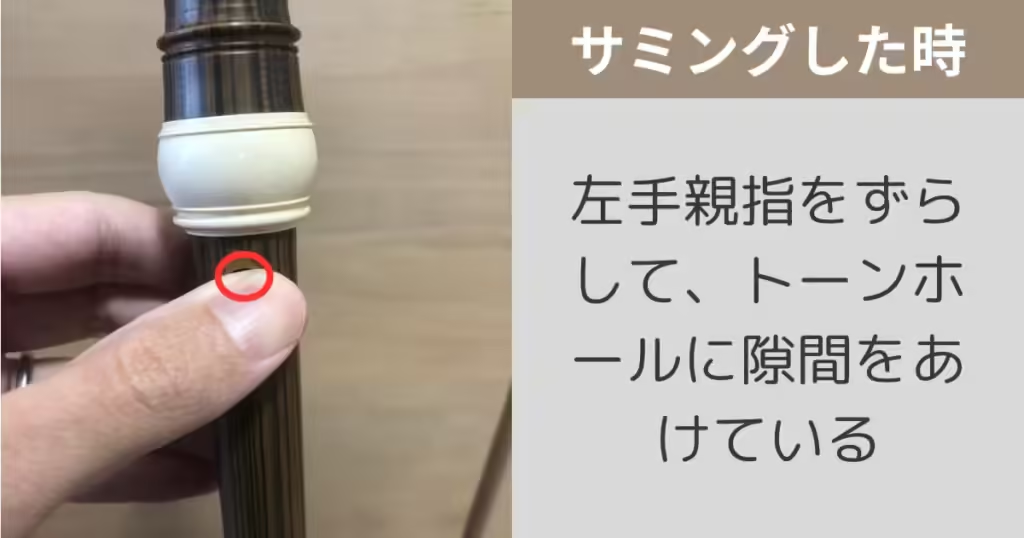

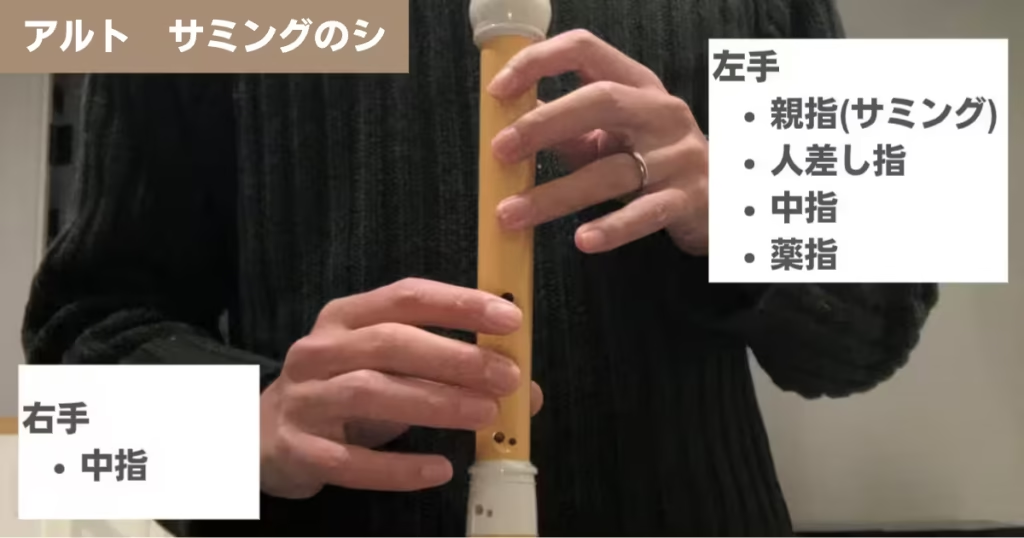

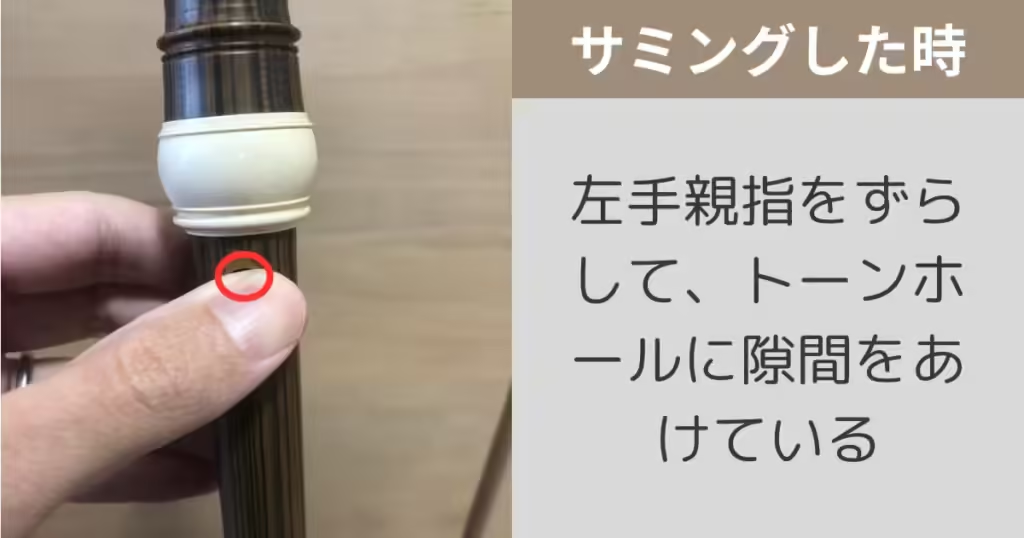

高いシの指使いは、以下の画像の通りです。

- 左手:親指(サミング)、人差し指、中指、薬指

- 右手:中指

サミングとは、左手親指をずらして、サムホールに隙間をつくることです。

シの練習方法

アルトリコーダーのシは、次のステップで練習するのがおすすめです。

- まずは低いシを練習

- 高いシを練習

まずは低いシを出せるようになれば、サミングするだけで高いシを出せますよ。

まずは低いシを練習

まずは低いシを練習しましょう。

でも、いきなり全ての指を正確に塞ぐのは難しいですよね。

ですので、まずは「真ん中のミの音」を出して、「ミーレードーシー」と順に出していくのがおすすめですよ。

- トーンホールを正確に塞ぐ

- 息が強くなりすぎないように

トーンホールを正確に塞げていなかったり、息が強すぎると音が裏返ってしまうため、気をつけましょう。

機械的に指の練習をするのは飽きてしまうので、サミングなしで吹ける曲を吹いて練習するのがおすすめですよ。

高いシを練習

低いシを出せたら、高いシにも挑戦してみましょう。

低いシを出したままサミングして、右手薬指を抑えるのをやめれば、高いシが出ますよ。

- サミングの隙間を適切に

- トーンホールを正確に塞ぐ

- 息が強くなりすぎないように

サミングの隙間が大きすぎ(小さすぎ)ると出にくくなりますので、注意しましょう。

繰り返し練習して、ちょうど出しやすい隙間を探ってみてくださいね。

ソプラノリコーダーのファと指づかいが違うのはなぜ?

ソプラノリコーダーのファと指づかいが違うのはなぜ?

私は中学生のとき思いましたので、解説しますね。

- 楽器の調の違い

- 運指方式の違い

楽器の調の違い

ソプラノリコーダーとアルトリコーダーでは、楽器の調が異なります。

調とは、楽器の基本となる音のことで、調が変わると同じ指づかいで出せる音階が変わるんです。

- ソプラノリコーダー

- 調:C調

- 音階:ドレミファソラシド

- アルトリコーダー

- 調:F調

- 音階:ファソラシドレミファ

ソプラノリコーダーとアルトリコーダーでは、同じ指づかいで出せる音が違うんです。

アルトリコーダーのドの運指は、ソプラノリコーダーのソと同じですね。

したがって、アルトリコーダーでドレミファソラシドと吹くためには、ソプラノリコーダーのソラシドレミファ♯ソと同じ運指をせねばなりません。

ファに♯が付くんです。

アルトリコーダーのシは、ソプラノリコーダーのファ♯と同じ指づかい。

だから、アルトリコーダーのシとソプラノリコーダーのファでは指づかいが違うんですね。

運指方式の違い

ソプラノリコーダーを熱心に練習して、ファ♯の指づかいを知っている方は「いやいや。ソプラノのファ♯とアルトのシも指づかい違うんだけど…」と思われるかもしれません。

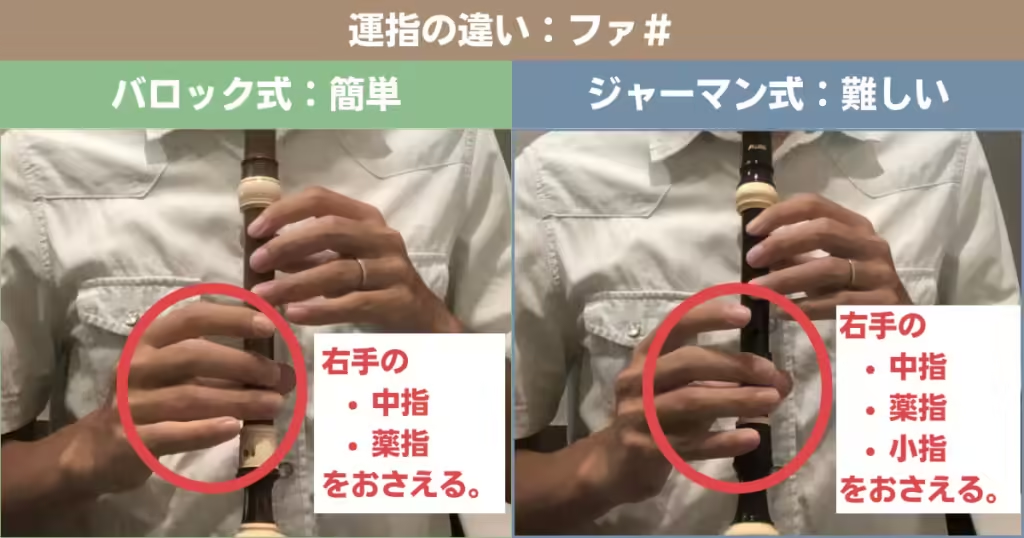

その違いは、運指方式からくる違いです。

小学校のソプラノリコーダーはジャーマン式なことが多く、バロック式のアルトリコーダーとは、ファ♯の運指が違うんです。

バロック式のソプラノリコーダーのファ♯は、アルトリコーダーのシと同じ指になりますよ。

ちなみに、趣味で演奏する場合は、バロック式リコーダーの方がおすすめです。

♭や♯が付く曲を簡単に演奏できるため、私もバロック式を使っていますよ。

まとめ

アルトリコーダーのシの指づかいについてご説明しました。

最初は難しいかもしれませんが、慣れればそれほど難しくありませんので、繰り返し練習して覚えましょう。