「リコーダーのジョイント部が抜けなくなった…どうやったら抜けるかな?」

このような疑問にお答えします。

お手入れや片付けのためリコーダーを分解しようとした時、頭部管と中部管のジョイント部が抜けなくなること、ありますよね。。。

無理に引っ張ると楽器が壊れそうで怖いし。。。

私はリコーダーを組み立てたまま棚に保管しているので、外に持ち出すために分解しようとしたときに抜けないことが何度かありました。

でも次の方法で毎回無事に抜けました!

- 回しながら抜く

- ジョイント部を手で温めてから抜く

- タオルなどで手を滑りにくくして抜く

この記事では、リコーダーを抜いた方法を詳しくご紹介します!

私はこの方法で抜けなかったことはありませんので、一度試してみてくださいね。

抜けないリコーダーを抜く方法

抜けないリコーダーを抜く方法は、3つあります。

- 回しながら抜く

- ジョイント部を手で温めてから抜く

- タオルなどで手を滑りにくくして抜く

これらの合わせ技で、何度もリコーダーを抜いてきました。

回しながら抜く

抜けないリコーダーを抜く方法1つ目は、回しながら抜くことです。

両手で頭部管と中部管を持ち、片方の手を固定したまま、もう片方を回しながら引っ張ります。

普通にまっすぐ引き抜くよりも抜けやすいはずですが…、抜けましたでしょうか。。。

ジョイント部を手であっためてから抜く

抜けないリコーダーを抜く2つ目の方法は、ジョイント部を手であっためてから抜くことです。

寒い環境や長期間使用していなかった場合、リコーダーのジョイント部が収縮して固くなることがあるそうです。

ジョイント部を手で温めると、接続部が膨張して抜きやすくなりますよ。

私の場合、手で温めて回しながら抜くことで、ほとんどの場合は抜くことができました。

タオルなどで手を滑りにくくして抜く

抜けないリコーダーを抜く3つ目の方法は、タオルなどで手を滑りにくくして抜くことです。

リコーダーの表面はツルツルしているので、手が滑って上手く力が入らないことも…

タオル越しにリコーダーを引っ張ることで、滑らずに力が伝わるようになり、リコーダーを抜きやすくなりますよ。

抜く時の注意点

リコーダーを抜く時の注意点は3つあります。

- まっすぐ抜く

- 傷をつけないようにする

- 無理な時は諦める

まっすぐ抜く

リコーダーを抜く時の注意点1つ目は、まっすぐ抜くことです。

斜めに力をかけると、抜けにくくなるだけでく、リコーダーが割れたり変形するかもしれません。

回しながらまっすぐ抜くことを意識しましょう。

傷をつけないようにする

リコーダーを抜く時の注意点2つ目は、傷をつけないようにすることです。

せっかくリコーダーが抜けても、壊れては意味がありません。

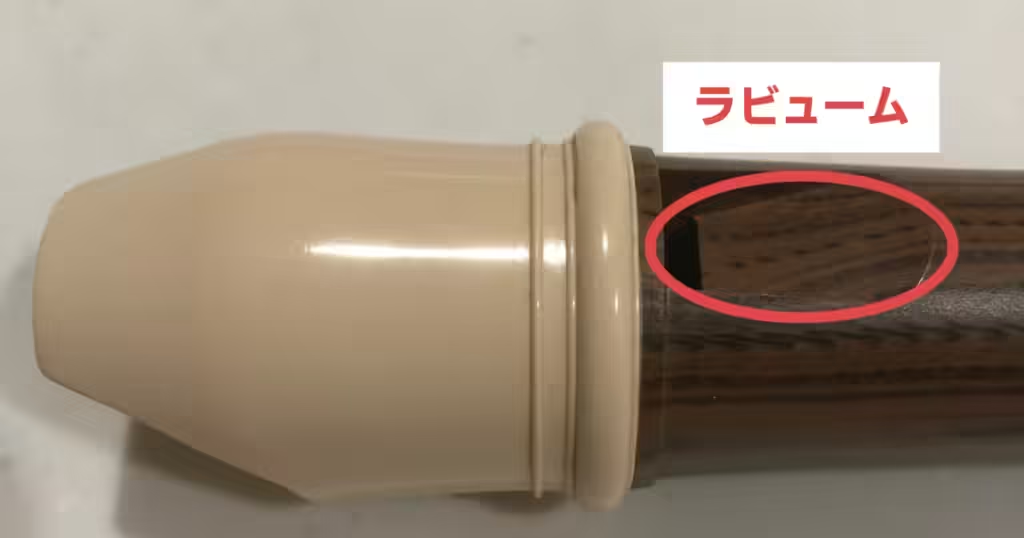

特に、頭部管のラビューム付近は、リコーダーの音を作る大事な部分ですので、注意しましょう。

無理な時は諦める

リコーダーを抜く時の注意点3つ目は、無理な時は諦めることです。

この記事でご紹介した方法で私は抜けましたが、どうしても抜けないこともあるかもしれません。

その場合は、無理をせずに一旦諦めましょう。

抜けなくならないためのメンテナンス

リコーダーが抜けなくならないようにするには、ジョイント部にグリスを塗るようにしましょう。

- リコーダーを分解する

- 指先にリコーダーグリス(クリーム)をつける

- 中部間のジョイント部にグリスを塗る

- リコーダーを組み立ててグリスをなじませる

あまり頻繁に塗ると滑りすぎるので、毎日塗るのではなく、ジョイント部が固くなってきたなと思ったら塗るようにすればOKです。

私は数ヶ月に一度程度塗っている感じですね。

リコーダーはちゃんとメンテナンスをすれば半永久的に楽しめますので、しっかりメンテナンスしてあげてくださいね。

まとめ

リコーダーを抜く方法をご紹介しました。

- リコーダーを抜く方法

- 回しながら抜く

- ジョイント部を手で温めてから抜く

- タオルなどで手を滑りにくくして抜く

- 抜くときの注意点

- まっすぐ抜く

- 傷をつけないようにする

- 無理な時は諦める

- 抜けなくならないためのメンテナンス

- ジョイント部にグリスを塗る

もしこの方法で抜けない場合は、楽器店でみてもらうのもおすすめです。

抜くことができたら、もう同じことにならないように、グリスでメンテナンスをしておきましょう。