「もっと力を抜いて!と言われても、どうやって力を抜いたらよいのかわからない」

このような悩みにお答えします。

吹奏楽部や楽器のレッスンで「もっと力を抜いて」と言われることがありますよね。

でも力を抜くのって、めちゃくちゃ難しくないですか?

私もクラリネットのレッスンなどで “執拗に”(笑) 言われていたんですが、全然できませんでした。

「力を抜け!」というだけで、「どうやったら力を抜けるか」を論理的に分かりやすく教えられる人が誰もいなかったからです。

ですので、根性論で力を抜く練習をして、上手くできた人は褒められ、私のような不器用な人間は毎回注意されるのです(笑)。

そういう訳で、私は学生時代は上手く脱力できなかったのですが、地道に修行を続け、35歳の今は少し脱力が上手になってきました。

この記事では「脱力が苦手だった私でも脱力できた方法」を、以下のステップでご紹介します。

- 立ち(座り)姿勢時の力を抜く

- 体を正しくイメージする

- 日頃から深く呼吸する習慣をつける

- 丹田を意識する

- スワイショウをする

- 楽器を構えたときの力を抜く

- 正しい持ち方をする

- 体の中心の筋肉を使う

- 補助器具を使う

- 息を吹き込むときの力を抜く

- 「息を吹き込む」というイメージを捨てる

- 「勝手に出ていく息」を活用する

- 演奏するときの力を抜く

- 意識せずに脱力できるようになる

- 演奏技術を体で覚えこむ

リコーダーやその他の管楽器(フルート・トランペット・チューバなど)にも効果がありますので、脱力にお悩みの方は参考にしてみてくださいね。

管楽器演奏時の脱力が難しい理由

管楽器演奏時の脱力が難しい理由は、3つあります。

- 楽器を構えた姿勢で脱力せねばならない

- 息を吹き込みながら脱力せねばならない

- そもそも普通の姿勢で脱力するのが難しい

楽器を構えた姿勢で脱力せねばならない

管楽器演奏時の脱力が難しい1つ目の理由は、楽器を構えた姿勢で脱力せねばならないことです。

管楽器ってそれなりに重いですよね。

私は吹奏楽部でチューバとクラリネットを担当し、遊びレベルでは他の金管や木管も吹きましたが、どれも重い…

そんな重い楽器を構えると、力が入ってしまうのは必然と言えるでしょう。

必要最小限の力で楽器を構える方法を知ることが不可欠です。

息を吹き込みながら脱力せねばならない

管楽器演奏時の脱力が難しい2つ目の理由は、息を吹き込みながら脱力せねばならないことです。

管楽器で音を出すには、楽器に息を入れなければなりません。

この「息を入れる」行為は、普通に生活していると行わない動作なので、どうしても力んでしまいがち…

お腹や肩に力を入れて「ふーっ」と息を吹き込んでいると、力んで音が硬くなるだけでなく、指や舌も動きにくくなってしまいます。

「力を抜くことで息を入れる方法」を知ることで、改善できますよ。

そもそも普通の姿勢で脱力するのが難しい

管楽器演奏時の脱力が難しい3つ目の理由は、そもそも普通の姿勢で脱力するのが難しいことです。

楽器の演奏時の脱力が難しい理由を書いてきましたが、そもそも楽器を持っていない時でも、力んでいる人は多いものです。

私は立っても座っても無駄に力んでいたので、肩や首の凝り・腰痛などに悩まされてきました。

普通の姿勢で脱力する方法を覚えてからは、凝りで苦しむことがほぼなくなりました。

楽器の演奏に役立つだけでなく、体の不調にも良い影響がありますので、ぜひ取り入れてみてくださいね。

管楽器演奏時に脱力をするための4ステップ

管楽器演奏時に脱力をする方法を、4つのステップに分けてご紹介します。

- 立ち(座り)姿勢時の力を抜く

- 体を正しくイメージする

- 日頃から深く呼吸する習慣をつける

- 丹田を意識する

- スワイショウをする

- 楽器を構えたときの力を抜く

- 正しい持ち方をする

- 体の中心の筋肉を使う

- 補助器具を使う

- 息を吹き込むときの力を抜く

- 「息を吹き込む」というイメージを捨てる

- 「勝手に出ていく息」を活用する

- 演奏するときの力を抜く

- 意識せずに脱力できるようになる

- 演奏技術を体で覚えこむ

いきなり全部するのは大変ですので、できるところから取り組んでみてくださいね。

立ち(座り)姿勢時の力を抜く

管楽器演奏時に脱力をするための4ステップ1つ目は、立ち(座り)姿勢時の力を抜くことです。

普通に立っている時に力んでいたら、楽器を演奏する時にはもっと力むに決まってますよね。

ということで、ただ立っているときに力を抜く方法を、書籍やYouTubeなどをあさって色々試してきました。

アレクサンダーテクニークや健康本だけでなく、武術の体の使い方など、学べるものはなんでも取り入れました。

その中で、効果の大きかったものは次のものです。

- 体を正しくイメージする

- 日頃から深く呼吸する習慣を作る

- 丹田を意識する

- 体の凝りをとる

- スワイショウをする←超効果あり

これらを日ごろから実践することで、少しずつ立ち方が上手くなり、演奏能力が底上げされていきます。

以降で内容をご紹介しますので、今日から始めてみてくださいね。

体を正しくイメージする

私たちの体の状態は、「体のイメージ」に大きく影響されています。

- 「肺は小さい」と思えば呼吸は浅くなる

- 「腕は肩から出ている」と思えば腕の可動域が減る

- 「背骨はまっすぐの棒」と思えば背中が緊張して凝りや息苦しさに悩まされる

反対に体(骨格・筋肉・内臓など)を正しくイメージすることで、効率よく体を使えるようになり、脱力できるようになりますよ。

- 肺はけっこう大きい

- 息を深く吸えるようになる

- 腕は肩甲骨から出ている

- 腕が楽に上がるようになる

- 背骨は腰椎・胸椎・頸椎の24個の骨が積み重なってS字になっている

- 背中の緊張が減る

でも、骨格とか筋肉とか難しいですよね。

私も図を見ているとめまいがしてくるタイプで、アレクサンダーテクニークの分厚い本は挫折しました…笑。

そんな私でも簡単に理解できて効果のあったのが、『見るだけで体が変わる魔法のイラスト』という本です。

- 親しみやすいイラストで、骨格図などが苦手でも読める

- 平易な文章なのでサクサク読める

- 見た瞬間から効果を実感できる

この本から入門して、少しずつ骨や筋肉などの知識を深めていくと、体を正しくイメージできるようになってきますので、ぜひ試してみてくださいね。

日頃から深く呼吸する習慣をつける

深く呼吸することは、脱力の役に立ちます。

- 副交感神経優位になってリラックスできる

- 筋肉に酸素が行き渡り、凝りが緩和される

普通に生活していると、ついつい呼吸は浅くなってしまいがち…。

「いま呼吸が浅くなってるな」と思ったら、深呼吸する習慣をつけましょう。

私はギックリ腰の気配を感じた時は、めっちゃ深く呼吸するようにしています。

(そのお陰で、25歳の時から2年に1回はなっていたギックリ腰が、4年間来ていません!)

とは言っても、深く呼吸するのって案外難しいですよね。

私が効果を実感できたコツをご紹介します!

- 鼻から息を吸う

- 肺が空気で満たされるイメージをする

- 横隔膜の動きをイメージしながら腹式呼吸をする

- お腹と背中は力を抜いて柔らかくする

これらのコツを意識すると、深く呼吸できるようになってきますので、試してみてくださいね。

また、最初は上手くできなくてOKです。

私は20年かけて「少し上手になってきたかな…」というレベルですので(笑)

地道に続けていくと少しずつ上手になれますので、焦らず続けましょう。

丹田を意識する

丹田を意識するとバランスのよい姿勢になり、無駄な力が抜けやすいです。

丹田を意識すると、体全体の一体感が出る感じがして、バランスがとりやすくなり、呼吸も深くすることができます。

- お腹表面ではなく胴体の真ん中辺りを意識する方がよい

- 丹田に力を入れるというよりは、“意識する”方が効果を感じられる

丹田に意識を向けるのはけっこう難しい(私は15年くらいかかりました…笑)ですが、日頃から意識してみましょう。

体の凝りをとる

体に凝りがあると筋肉を動かすためにより大きな力が必要になり、力んでしまいます。

凝りをとると言うとマッサージをイメージされるかもしれませんが、おすすめしません。

本質的な改善ではないので、またすぐに凝ってしまいますし、お金もかかりますしね。

ということで、おすすめの凝り改善法は、次の2つのです。

- ストレッチなどをする

- 深呼吸しながらストレッチ

- 恵比寿整体院のストレッチがおすすめ

- スワイショウ(この次紹介)をする

- 生活習慣の改善

- 深く呼吸する

- 姿勢に気をつかう

- 常に脱力を意識する

私は中学生のときから酷い肩こり、25歳からは腰痛に悩まされていましたが、どちらも解消できました。

特に深く呼吸するのは、すごく効きます!

楽器が上手くなれるだけでなく、体の調子も良くなるので、やってみて下さいね。

スワイショウをする

立ち姿勢の改善にものすごく効果があったのが、西山先生のスワイショウです。

西山先生は、整体師兼武道家の方で、イス軸法という「体軸を作る」方法の開発者の方です。

体軸のパフォーマンス改善効果はすごく大きく、武道家やトップアスリートでも西山先生に習われているのだとか。

その西山先生がYouTubeでご紹介されている、3種のスワイショウ。これがものすごく良いんです!

上手く表現できませんが、3種類すべて行うと、体がものすごく整います。

- パンチが速くなる

- 走っても疲れにくくなる

- 楽器を構えたときも力が入らない

- 肩や首、腰の凝りが改善

良いこと尽くめですね。

私は2024年9月ごろから、ほぼ毎朝していますが、深い呼吸や演奏時の脱力が明らかに上手くなりました。

長時間やるほど効果は大きいですが、10分するだけでも全然違います。

朝の体操や練習前の準備運動に取り入れてみてはいかがでしょうか。

楽器を構えたときの力を抜く

管楽器演奏時に脱力をするための4ステップ2つ目は、楽器を構えたときの力を抜くことです。

- 正しい持ち方をする

- 体の中心の筋肉を使う

- 補助器具を使う

正しい持ち方をする

リコーダーには、正しい持ち方があります。

間違った持ち方をすると力みの原因になってしまうので、正しく持つようにしましょう。

- 右手が下で左手が上(左利き右利きは関係なし)

- 左手小指はトーンホールを押さえない

- 右手親指でリコーダーを支える

正しい持ち方をしたら脱力できる訳ではありませんが、「脱力するための最低限の条件」という感じですね。

体の中心の筋肉を使う

正しい楽器の持ち方をしても、力を抜くのは難しいですよね。

楽器は重いので、ある程度力が入るのは仕方ないんですが、軽減する方法はあります。

それが、体の中心の筋肉を使うことです。

- 体の末端の筋肉(指や腕など)

- 細かい動きは得意

- 大きい力は出せない

- 体の中心の筋肉(背中や腰など)

- 細かい動きは苦手

- 体重を支えるような大きな力を出せる

楽器を構えるときも、指や手などの小手先に力を入れるのではなく、筋肉の役割分担をすることで力を抜きやすくなりますよ。

それぞれの筋肉の特性を活かして、適切に利用しましょう。

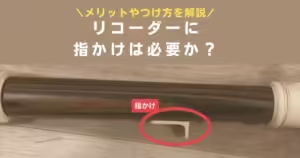

補助器具を使う

指かけやストラップのような、楽器を持ちやすくする補助器具がある場合は、積極的に利用しましょう。

ストラップを使うと、楽器の重さを体の中心で支えられるようになりますので、本当に楽です。

私は元クラリネット吹きですが、サックスを遊びで吹いた時に「あまりの楽さ」に驚きました。

サックスはけっこう重いですが、ストラップを使って体幹で楽器を支えられるので、楽器を持つ力が少なくて済み、腕や指が自由なんですよね。

補助器具によって楽に構えられる楽器は、積極的に使う方が良いと思います。

両面テープで取り付けられるリコーダー指かけ。

シンプルな構造で壊れにくいです。

- リコーダーを持ちやすくなる

- 指が動かしやすくなる

- 毎回同じ場所を持てる

息を吹き込むときの力を抜く

管楽器演奏時に脱力をするための4ステップ3つ目は、息を吹き込むときの力を抜くことです。

可能な限り脱力して楽器を構えても、息を吹き込むときに力が入ってしまいますよね。

私も長年悩まされていたのですが、「これだ!」という解を見つけました!

- 「息を吹き込む」というイメージを捨てる

- 「勝手に出ていく息」を活用する

前者は私が大学生の時からしていたコツで、大変効果は大きいですが、これだけでは不十分です。

「息を吹き込む」イメージを捨て、「勝手に出ていく息」を活用することによって、私は“これまで感じたことのない脱力体験”ができました。

「息を吹き込む」というイメージを捨てる

管楽器というと「息を吹き込む楽器」とイメージされる方も多いのではないでしょうか。

たしかに、物理的には息が入っているんですが「息を吹き込む」イメージで吹くと、良い音が出ません。

- 体に力みが生じてしまう

- 音を体に共鳴させられない

息を吹き込むイメージを捨て「楽器で歌う」イメージを持つと、力も抜けてよく響いた音になりますよ。

歌うときも口から空気は出ているので、歌うイメージでも音を出せるのです。

これができれば、相対的には「かなり綺麗な音」の人になれます。

でも十分ではありません。歌声でも力んでしまいますよね。

そこで、歌声をさらにレベルアップさせるのが、「勝手に出ていく息」を活用する方法です。

「勝手に出ていく息」を活用する

「勝手に出ていく息」とは、息を吸い込んで体の力を抜いたときに、自然に吐き出される息のことです。

息を目いっぱい吸って力を抜くと、勝手に息が出ていきますよね。

この「勝手に出ていく息」を使えば、体の力を抜きながら演奏に必要な息を作れるのです!

とは言っても、脱力して自然に息を吐き出すと、一瞬で息がなくなってしまうので、コントロールは必要です。

「腹式呼吸で膨らんだお腹が凹まないように耐える」ようにすると、コントロールしやすいですよ。

練習の方法としては、いきなり楽器で練習してもよいですが、まずは声で感覚を掴むのがおすすめですよ。

- 息を深く吸う

- 体の力を抜く

- 「息が出ていく感覚」を覚える

- 「勝手に出ていく息」で声を出してみる

- 「勝手に出ていく息」で楽器を吹いてみる

私の場合は、初めて試したとき「あまりにも脱力できて」驚きました!

指や舌の力が抜けて自由になり、音も自然にまとまります。

一流の演奏家は「“吹いているように見えない”のはこういうことだったのか」と、大興奮しました(笑)。

しかし、これまでと全く違う体の使い方をするため、慣れるまでの間はちょっと下手になります。

私の場合は、音が小さくなったり、指の力が抜けすぎて運指が下手になりました(まあ、1日くらいで慣れましたが)。

演奏するときの力を抜く

管楽器演奏時に脱力をする4ステップ4つ目は、演奏するときの力を抜くことです。

楽器で音を出すところまで脱力できても、実際に演奏しているときに脱力できるとは限りません。

演奏しているときには、リズムや音程・表現など様々なことに気を使わないといけないので、脱力だけに集中することができないからです。

私はまだこの域に行けていませんが…、演奏するときの力を抜くためには、次のことが必要と考えています。

- 意識せずに脱力できるようになる

- 演奏技術を体で覚えこむ

意識せずに脱力できるようになる

ここまでご紹介してきた方法は、かなり意識的にしないと難しいのではないでしょうか。

しかし、楽器演奏時は他にも気にしなければなりませんので、脱力だけに集中することができません。

脱力できる方法を習慣化して、意識しなくても脱力できるようにしましょう。

演奏技術を体で覚えこむ

難しい運指やタンギング、速い曲になると、つい力んでしまいがちですよね。

慣れない動作になるとどうしても力が入ってしまうので、反復練習で演奏技術を体で覚えることで、難しい運指でも脱力できるようになるはず…

メトロノームを使って、ゆっくりから繰り返し練習して、演奏技術を体で覚えこんでいきましょう。

まとめ

管楽器を演奏するとに脱力する方法をご紹介しました。

- 立ち(座り)姿勢時の力を抜く

- 体を正しくイメージする

- 日頃から深く呼吸する習慣をつける

- 丹田を意識する

- スワイショウをする

- 楽器を構えたときの力を抜く

- 正しい持ち方をする

- 体の中心の筋肉を使う

- 補助器具を使う

- 息を吹き込むときの力を抜く

- 「息を吹き込む」というイメージを捨てる

- 「勝手に出ていく息」を活用する

- 演奏するときの力を抜く

- 意識せずに脱力できるようになる

- 演奏技術を体で覚えこむ

脱力するのは難しいですが、脱力が上手くなることで、演奏技術が底上げされて、体の調子もよくなるのでぜひ取り組んでみてくださいね。

毎日続けることで少しずつ上手になれますので、習慣化してみてくださいね。