「学校でリコーダーを習う意味ってある?人生で役に立つの?」

日本では音楽の授業でリコーダーを習いますが、「何の役に立つの?」と思う方もおられるのではないでしょうか。

正直、直接的には何の役にも立ちません(笑)

それでは、「リコーダーなんて習う意味がない」のかというと、そうでもない気がします。

- 協調性を育むことができる

- 表現や感性を磨くことができる

- 日本人共通の体験ができる

- 様々な個性の受け皿になれる

そもそも、大人になって仕事や家庭運営をしていくと、学校で勉強した知識を直接使うことはあまりありません。

でも、勉強を通じて身につけた人間力は、仕事でも家庭でもあなたの役にたつはずです。

ですので、一見無駄に思えるリコーダーの学習も、見えないところで役に立っている。。。かもしれませんよ。

リコーダーを学校で学ぶ意味

リコーダーを学校で学ぶ意味として、次の4つを考えました。

- 協調性を育むことができる

- 表現や感性を磨くことができる

- 日本人共通の体験ができる

- 様々な個性の受け皿になれる

それぞれご説明しますね。

協調性を育むことができる

リコーダーを学校で学ぶ意味の1つ目は、協調性を育むことができることです。

リコーダーの授業では、他の人と合奏する機会がありますよね。

合奏は協調性を育むよい練習になります。

- 息をそろえて演奏したり

- 演奏の仕方を話し合い認識をそろえたり

- 人の苦手な部分をフォローしたり

- 人の得意な部分を活かしたり

- 演奏中にアイコンタクトで意思疎通したり

このような人と合わせる経験は、家庭でも仕事にも直接活かせますね。

表現や感性を磨くことができる

リコーダーを学校で学ぶ意味の2つ目は、表現や感性を磨くことができることです。

「芸術家になる訳じゃないし表現力など不要」と思われるかもしれませんが、幸福な人生に表現力は欠かせません。

同じことを言うにしても、声のトーン・しゃべる速さ・抑揚の付け方・ジェスチャーなど、、、

表現の仕方で伝わり方は大きく変わります。

仕事や家庭でも、「人に上手に伝える」ことは非常に重要ですよね。

- 楽しいときは、明るく張りのある声で話したり

- 大事な話では、落ち着いた硬めの声で話したり

- 子どもに諭すときは、優しい声でゆっくり話したり

リコーダーの演奏では、曲の表情のつけ方や音色などを気にすることになりますので、表現の方法の訓練になります。

日本人共通の体験ができる

リコーダーを学校で学ぶ意味の3つ目は、日本人共通の体験ができることです。

リコーダーは1960年ごろから学校教育に採用されており、60歳以上の方も経験している楽器なんです。

つまり、おじいちゃんおばあちゃんから孫まで、世代を超えて体験している楽器なんですね。

日本人共通の体験ができることで、より豊かな人生を送ることに役立つかもしれません。

- 話のネタになってコミュニケーションが活性化したり

- 似ている体験をすることで世代を超えて一体感を持てたり

「日本人共通」と書きましたが、ヤマハHPによると、日本以外の国でもリコーダー教育は広められています。

そのため、リコーダーが世界共通のコミュニケーションに役立つようになるかもしれませんよ。

私はインド人の方と笛の話をしたこともありますし(笑)。

様々な個性の受け皿になれる

リコーダーを学校で学ぶ意味の4つ目は、様々な個性の受け皿になれることです。

子どもにはそれぞれ得意なことと苦手なことがありますよね。

得意なことをすると楽しいし自信もつくため、できるだけ多くの人に自信をつける機会を与えてあげるべきです。

リコーダーはその「自信をつける機会」の1つになれます。

私は小学校3年生のとき、走るのも遅くて、球技も下手で、歌も苦手でした(笑)。

お勉強はよくできましたが、実技系の授業は嫌いで、自信がない人間だったのですが、、、

リコーダーの授業が始まると、他の人よりきれいな音が出せて、先生からも褒められたのです。

これは大きな自信になりました。

リコーダーは、運動が苦手なおとなしめの子が上手だったりしますね。

リコーダーの授業は、おとなしめの子が自信をつけて活躍できるようになる、よい機会になるのではないでしょうか。

すぐにリコーダーが上手くなれる“とっておきのコツ”

リコーダーが苦手だと、「リコーダーなんてやる意味ある?」と思いがちですよね。

私も「サッカーなんてやる意味ある…?」と思ってましたし(笑)

正直、無理にリコーダーを練習しなくてよいと思いますが、すぐにリコーダーが上手くなれる「とっておきのコツ」をご紹介します。

- リコーダーを浅めにくわえる

- 勝手に出ていく息を活用する

- 指を正確におさえる

リコーダーは慣れればすごく楽しいので、ぜひやってみてくださいね。

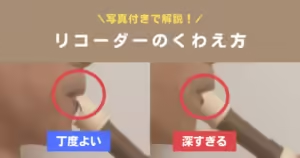

リコーダーを浅めにくわえる

リコーダーが苦手な方は、リコーダーを深くくわえすぎている場合が多いです。

浅くくわえれば十分ですので、深くくわえないようにしましょう。

「くわえる」というよりは、「唇の間に軽くさしこむ」みたいなイメージにすると上手くいきますよ。

勝手に出ていく息を活用する

リコーダーに強く息を吹き込むと、リコーダーを上手に吹けません。

- 音が汚くなってしまう…

- 音が裏返ってしまう…

息を吹き込むのではなく「勝手に出ていく息」を利用すると、体の力が抜けてちょうどよい息を出しやすくなりますよ。

息を目いっぱい吸って体の力を抜くと、ため息のように勝手に息が出ていきますよね。

その息を活用すると、きれいな音を出しやすいですよ。

私の6歳の娘も、この方法で音色が劇的に良くなったので、試してみてくださいね。

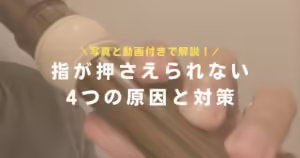

指を正確におさえる

リコーダーは指を正確に押さえないと、正しい音が出ません。

- 正しい指使いをする

- トーンホールを正確に塞ぐ

慣れるまでは、下の画像のように隙間が空きがちですので、鏡を見ながら隙間ができていないかチェックしてみましょう。

焦らずにゆっくり練習していると、気づいたらできるようになっていますよ。

まとめ

「学校でリコーダーを習う意味」について考えてみました。

- 協調性を育むことができる

- 表現や感性を磨くことができる

- 日本人共通の体験ができる

- 様々な個性の受け皿になれる

直接的にはまったく役に立ちませんが、意外なところで役に立っているかもしれませんね。