「リコーダーって吹いたら音が出るけど、なんでだろう?音の出る仕組み」を知りたい。」

このような疑問にお答えします。

リコーダーを小学校で演奏したことがある人は多いと思いますが、音が出る仕組みは案外知らないのではないでしょうか。

実は私もよく知りませんでした(笑)。

リコーダーの音の出る仕組みを知ることで、単に物知りになれるだけでなく、より美しい音で演奏するヒントにもなりますよ。

リコーダーの音を出すための構造

リコーダーは「頭部管」「中部管」「足部管」の3つのパーツで構成されています。

それぞれのパーツが、音を出すための重要な役割を担っています。

- 頭部管:音を出す役割

- 吹きこんだ息を音に変換する

- 中部管:音の高さを変える役割

- リコーダー内部の「空気の流れる長さ」を変えて音の高さを変える

- 足部管:音の高さを変える役割

- リコーダー内部の「空気の流れる長さ」を変えて音の高さを変える

- 音の安定感を高める

これらのパーツがそれぞれの役割を担うことで、リコーダーの音が作られているんですね。

リコーダーの音が出る仕組み

リコーダーの音が出る仕組みは、頭部管のパーツによって担われています。

- ウィンドウェイ

- 吹き込んだ息が通る道

- 2種類の形状がある

- 窓

- ウインドウェイを出た息がラビュームに当たるところ

- ラビューム

- 息を空気の振動に変えるパーツ

これらのパーツがそれぞれの役割をこなすことで、リコーダーの音が出ているのですね。

頭部管で音が生みだされる仕組み

リコーダーの音の出る仕組みは、次の通りです。

- 息を吹き込む

- 息(空気)はウィンドウェイを通って窓に向かう

- ウィンドウェイから出た空気がラビュームに当たり振動することで、音が生まれる

頭部管の各パーツについて

リコーダーの音を出すために重要である、頭部管の各パーツをご紹介しますね。

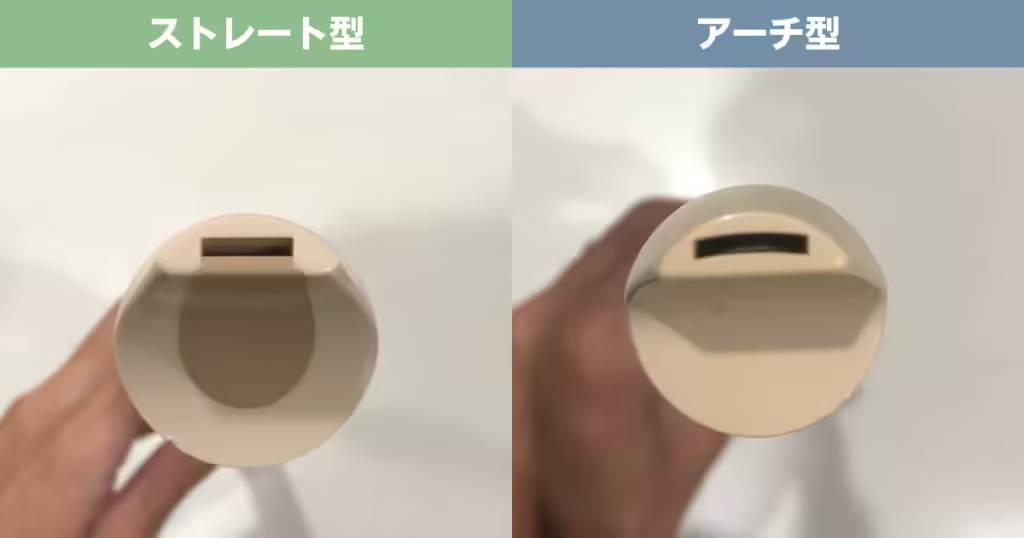

ウィンドウェイ

ウィンドウェイ(Windway)は、息を吹き込むときに空気が通る通路です。

リコーダーに吹き込んだ息をまとめて窓まで送ります。

ウィンドウェイの形状や設計によって音や吹奏感が大きく変わってくるので、非常に面白いですよ。

- アーチ型ウィンドウェイ

- ウィンドウェイが湾曲している

- ストレート型ウィンドウェイ

- ウィンドウェイが真っすぐになっている

私はアーチ型ウィンドウェイの方が好みです。

窓

窓(Window)は、リコーダーの吹き口部分にある四角い開口部です。

ウィンドウェイから流れてきた空気が窓でラビュームに当たり、空気の流れが分断されることで振動が生まれ、音が発生します。

窓の大きさや形は、音程や音量に影響を与える重要な要素だそうです(私は全然知りませんでした…笑)。

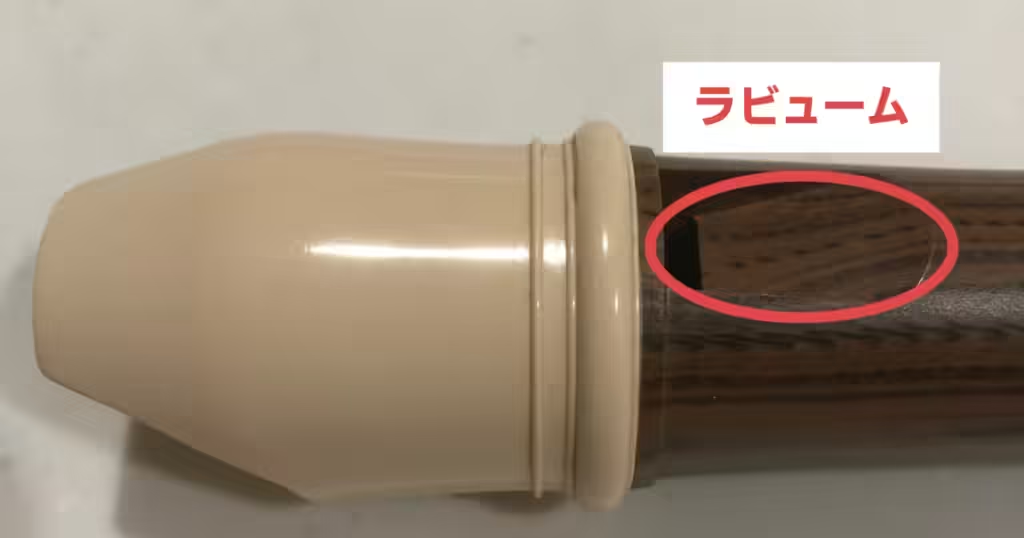

ラビューム

ラビューム(Labium)は、窓の端にある薄い刃のような部分です。

ウィンドウェイから出てきた空気がラビュームに当たることで、空気が振動して音が出ます。

- 形状や角度によって音の響きや音色が変わる

- 傷や破損で音が出にくくなる

- 扱いに注意しましょう

- 汚れの蓄積でも音が出にくくなる

- 定期的に清掃しましょう

ここまでで音を出す仕組みは完結です。

リコーダーの音の高さが変わる仕組み

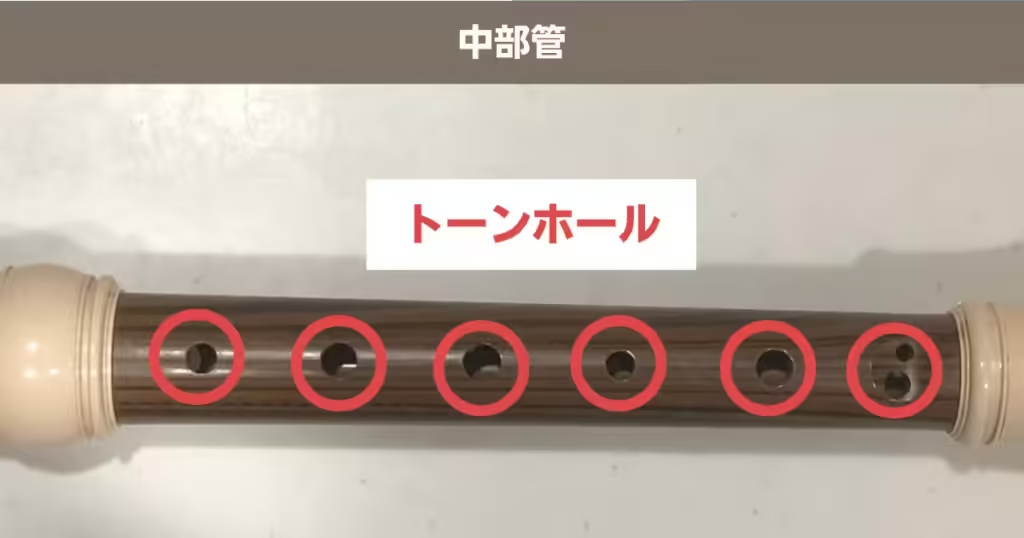

リコーダーの音の高さが変わる仕組みは、中部管と足部管によって担われています。

中部管と足部管に開けられた穴(トーンホール)の働きで、リコーダー内部の「空気の流れる長さ」が変わるので音の高さが変わるのです。

- 「空気の流れる長さ」が短い:高い音

- 「空気の流れる長さ」が長い:低い音

弦の長さを変えると音の高さが変わるのと、同じですね。

ちなみに、「空気の流れる長さ」を変えることで音の高さを変える原理は、他の管楽器(フルートやクラリネット、トランペットなど)も同じですよ。

この原理を覚えれば、金管楽器の替え指は簡単に導けるようになります(笑)。

- 音は頭部管の仕組みで出る

- 中部管・足部管で音程が変化する

音の出る仕組みから考える演奏のコツ

リコーダーの音の出る仕組みから、演奏のコツを考えてみました。

- 強すぎる息を吹き込まない

- トーンホールは隙間なく正確に押さえる

- マイクはラビューム付近に設置する

これらのコツを意識して演奏すると、より美しい音が出せるようになりますよ。

強すぎる息を吹き込まない

リコーダーの音が出る仕組みから考える演奏のコツ1つ目は、強すぎる息を吹き込まないことです。

「ウィンドウェイが息をまとめてくれる」とは言っても、強すぎる息はまとまりません。

水道の蛇口から出る水も、強い水を出すと「びしゃーっ」と乱れますよね。

ウィンドウェイも同じで、適切な量の息でないと空気の流れが乱れて汚い音になります。

音色を聴きながら、息が強く(弱く)なりすぎないよう意識しましょう。

トーンホールは隙間なく正確に押さえる

リコーダーの音が出る仕組みから考える演奏のコツ2つ目は、トーンホールは隙間なく正確に押さえることです。

トーンホールを正確に押さえられていないと空気が漏れるため、「空気の流れる長さ」が変わってしまいます。

そうすると“設計上の音程”が出せなくなってしまいますので、指は正確に押さえられるように練習しましょう。

音程を確認するには、チューナーを使うと便利ですよ。

マイクはラビューム付近に設置する

リコーダーの音が出る仕組みから考える演奏のコツ3つ目は、マイクはラビューム付近に設置することです。

リコーダーはパッと見ると、足部管のベルみたいな部分から音が出そうに見えますよね(トランペットなどの金管楽器は、ベルから音が出ます)。

でも実際は、ラビューム付近から音が出ています。

まとめ

リコーダーの音が出る仕組みをご紹介しました。

シンプルな構造ながら非常に精巧に設計されており、音楽を奏でられるのが面白いですね。

音の出る仕組みを理解することで、演奏のコツが分かるので、これからのリコーダー演奏にも活かしてみてくださいね。