「リコーダーの音程を合わせるにはどうしたらよいんだろう?」

このような疑問にお答えします。

- リコーダーの音程の合わせ方

- 音程が合わないときはどうする?

リコーダーでアンサンブルしたり、ピアノなどの楽器と合わせて演奏することがありますよね。

そんなときに、気になってくるのがリコーダーの音程です。。。

リコーダーは「ド」の音を吹けばとりあえずは「ド」の音が出るんですが、「ド」の音の中でも音程が高いとか低いとかあるんですよね。

そして、ある程度正しい音程になっていないと、自分以外の人と合わせるときに、なんか気持ち悪い音になってしまうのです。

そこでこの記事では、リコーダーの音程の合わせ方をご紹介します!

- 今の音程を確認する

- チューナーで確認する

- 自分の耳で確認する

- 音程を調整する

- ジョイント部の抜き差しで調整する

- 楽器の温度で調整する

- 吹き方の加減で調整する

- 指づかいで調整する

リコーダーの音程の合わせ方

リコーダーの音程の合わせ方は、次の2ステップで行います。

- 今の音程を確認する

- 音程を調整する

「今の音程がどれくらいズレているのか」を把握して、それに合わせて音程を調整するかんじですね。

今の音程を確認する

今の音程を確認する方法は、2つあります。

- チューナーで確認する

- 自分の耳で確認する

2つの方法がありますが、次のように使い分けると良いですよ。

- 演奏を始める前はチューナー

- 演奏を始めてからは自分の耳

以降で、それぞれの方法を具体的にご説明しますね。

チューナーで確認する

今の音程を確認する1つ目の方法は、チューナーで確認することです。

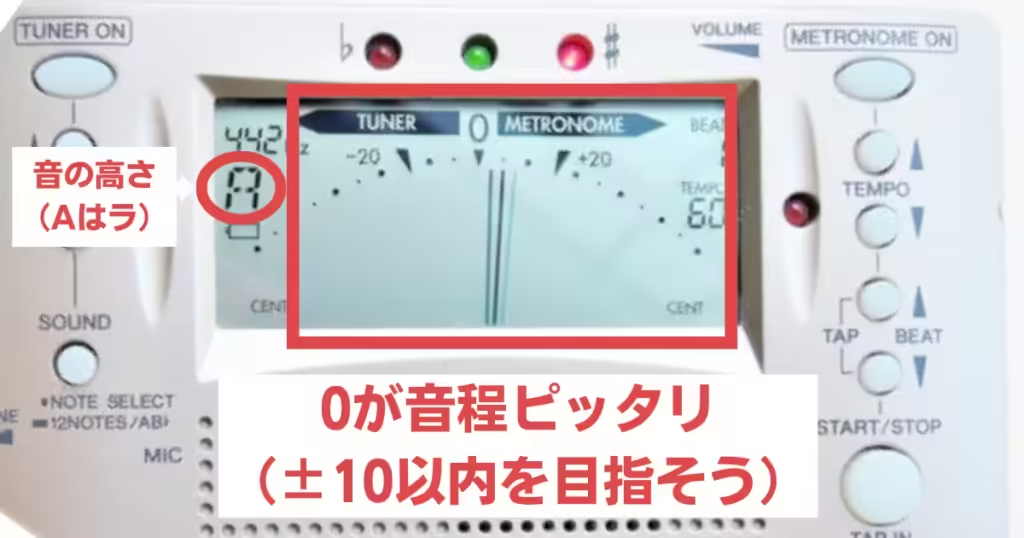

画像のような感じで、音程のズレが一目で分かりますよ。

耳で音程の違いを聞き分けれるようになるには訓練が必要なので、まずはチューナーを利用するようにしましょう。

- 安く入手したい人

- スマホの無料アプリ

- お得なものがよい人

- 電子メトロノーム一体型チューナー

- 周りがうるさい環境で練習する人

- クリップタイプのチューナー

スマホアプリで無料で利用できますが、チューナーは購入する方がおすすめです。

まずは無料アプリで試してみて、必要そうなら購入しましょう。

自分の耳で確認する

今の音程を確認する2つ目の方法は、自分の耳で確認することです。

高い声や低い声を聞き分けられるのと同じように、訓練次第では楽器の音程も聞き分けられるようになりますよ。

ちなみに、絶対音感がなくても大丈夫です。

吹奏楽部には絶対音感なんてない楽器初心者もいっぱい入ってきますが、1年くらい練習すれば「ある程度の音程の違い」は聞き分けられるようになっていましたよ。

- 基準音(ピアノなど)をならす

- 同じ音をリコーダーで吹く

- 音のうねりが無ければOK、うねっていれば調整する

難しいですが、続けていれば少しずつできるようになってきますので、ぜひやってみてくださいね。

リコーダーの音程を調整する

音程のズレをチューナーや耳で認識したら、音程を調整しましょう。

- ジョイント部の抜き差しで調整する

- 楽器の温度で調整する

- 吹き方の加減で調整する

- 指づかいで調整する

これらの方法を総動員して、良い感じの音程に調整していきます。

以降でそれぞれの方法をご説明しますね。

ジョイント部の抜き差しで調整する

リコーダーの音程の調整方法1つ目は、ジョイント部の抜き差しで調整することです。

リコーダーの頭部管と中部管の隙間を微調整することで音程を調整します。

- 音程を高くしたい

- ジョイント部を挿し込む

- 音程を低くしたい

- ジョイント部を抜く

一番簡単な音程調整方法ですので、まずはこの方法を基本にしましょう。

楽器の温度で調整する

リコーダーの音程の調整方法2つ目は、楽器の温度で調整することです。

リコーダーなどの管楽器は、楽器の温度で音程が変化します。

- 温度が高くなる

- 音程も高くなる

- 温度が低くなる

- 音程も低くなる

楽器の温度とともに音程も変わってしますので、夏は高め・冬は低めになりがちですね。

また、リコーダーを吹いているうちに、息の温度で楽器の温度が高くなって、どんどん音程が高くなる懸念も…

温度と音程の問題への対策としては、次のような対策をするとよいでしょう。

- 空調機で室温を調整する

- 演奏前にリコーダーを体温程度に温めておく(足に乗せるなどして)

- リコーダーをある程度の時間吹いて温める

私は夏も冬も室外で練習していたのですが、その時は音程は諦めていましたね(笑)。

吹き方の加減で調整する

リコーダーの音程の調整方法3つ目は、吹き方の加減で調整することです。

- 息の強さで調整(強いと高く、弱いと低くなる)

- 舌やのどの感じで調整

- 頭の中でイメージする音程で調整

上手く言語化できていませんが、私の経験上、これらで音程が変えることができますよ。

ここまでにご紹介した「楽器の温度」や「抜き差し」で調整できない音程を、吹き方の加減で調整する感じですね。

感覚的な部分なので練習が必要ですが、トライしてみてくださいね。

指づかいで調整する

リコーダーの音程の調整方法4つ目は、指づかいで調整することです。

できる音とできない音があるのですが、、、

右手の薬指のトーンホール2つある内の1つを塞いだり開けたりして、音程の微調整をしています。

音程が合わないときはどうする?

音程の調整方法をご紹介してきましたが、それでも音程が合わないことはありますよね。

(というか、私の場合は合うことの方が稀です…w)

そんな時の対応方法をご紹介します。

- 地道に練習を続ける

- 音程の良い楽器を買う

- 諦める(状況によってはあり)

地道に練習を続ける

音程が合わないときの方法一つ目は、地道に練習を続けることです。

管楽器の音程を合わせるのは、意外と難しいです。

吹奏楽部のときに「一度聞いた曲を耳コピで演奏できる」レベルの絶対音感の持ち主が何人かいましたが、そういう人でもなかなか合わせられませんでした。

その一方で、絶対音感なんてない初心者でも、一年練習すればかなり合わせられるようになっていました。

音程の良い楽器を買う

音程が合わないときの方法2つ目は、音程の良いリコーダーを買うことです。

見た目は同じに見えるリコーダーでも、モデルや個体によって音程が違う場合もあります。

- AULOS シンフォニー

- 全体的なバランスはよい

- 全体的に低め

- YAMAHA YRS-314BIII

- サミングのミが高い

- MOECK ロッテンブルク

- 真ん中のド#が低い

音程が良い楽器を使う方が、簡単に音程を合わせられます。

ですので、リコーダーの音程が悪いと感じる場合は、買い替えを検討しても良いでしょう。

諦める

音程が合わないときの方法3つ目は、諦めることです(笑)。

状況によっては、無理に音程を合わせようとしない方がよい場合もあるんですよね。

- 部屋が暑すぎる(寒すぎる)とき

- ソロ演奏の本番のとき

部屋の温度が35℃とか5℃みたいな状況では、音程は合いません。

合わない方が正常なので、無理に合わせようとして変な癖がつかないよう、注意しましょう。

また、ソロ演奏の本番などでは、音程を気にしてビクビク演奏するより、思い切って演奏する方が良い演奏をしやすいと思います。

絶対音程が合わない本番の体験…

私は真夏に直射日光の下でソロ演奏をしたこともあります。

リコーダーの温度が急上昇し、音程も遥か彼方へ行ってしまいましたが、「こんなん絶対合わん!」と開き直っていつも通りに演奏しました。

結果、素人の人には「上手い」と絶賛されますし、音楽経験者には「音程高杉ワロタw。でもあの環境では無理よなw」と理解してもらえました。

音楽をしていると忘れがちですが、訓練していない人には、細かい音程の違いはよく分からないのです。

ですので、細かい所に神経を使いすぎるよりも、音色や表現などの「もっと分かり易いところ」で勝負する方が良い結果になることもある、と思いました。

まとめ

リコーダーの音程の合わせ方をご紹介しました。

- 今の音程を確認する

- チューナーで確認する

- 自分の耳で確認する

- 音程を調整する

- ジョイント部の抜き差しで調整する

- 楽器の温度で調整する

- 吹き方の加減で調整する

- 指づかいで調整する

リコーダーで音程を合わせるのは簡単ではありません。

しかし、音程が合うようになるほどリコーダーの楽しみは広がりますので、頑張りましょう。